Geöffnete Bauteile

Nach vielen Jahren als Elektronikbastler – oder vielleicht auch gleich zu Anfang – fragt man sich, wie denn die Bauteile tatsächlich von innen aussehen. Natürlich finden sich dazu viele Erklärungen und – meist schematische – Zeichnungen. Photos von geöffneten Bauteilen sind aber rar. Dem will ich hier Abhilfe verschaffen.

Der Kohleschichtwiderstand

Der Kohleschichtwiderstand besteht aus einem keramischen Kern, der mit einer Schicht aus Kohle überzogen ist. Um den Widerstandswert einzustellen, ist die Kohleschicht gewendelt, so daß eine längere und schmalere Bahn entsteht, und damit ein höherer Widerstand ↥[Wikipedia]. Nachteil der Sache ist, daß man damit auch gleich eine Spule gebaut hat, so daß Kohleschichtwiderstände nicht besonders HF-tauglich sind

Die Frage ist nun: Wie groß ist denn so eine Wendel? Wie viele Windungen ergeben sich? Um das Geheimnis zu lüften, habe ich einen Widerstand aufgeschliffen. Das Ergebnis ist hier zu sehen.

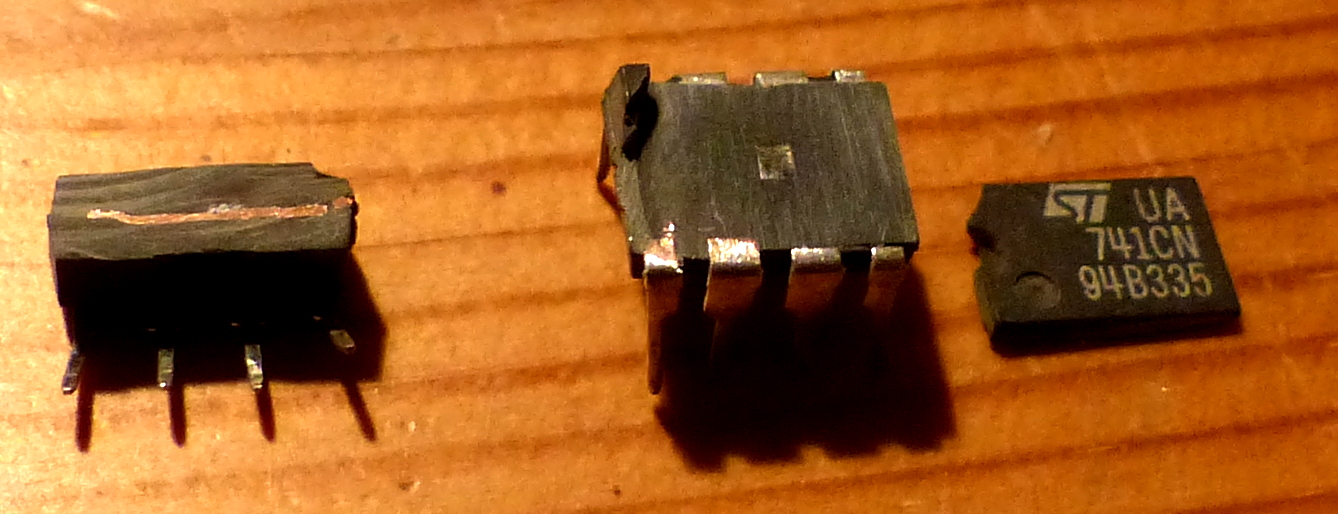

Ein IC: Der Operationsverstärker UA 741

Ein IC zu öffnen ist nicht ganz einfach. In Halbleiterfirmen wird soetwas zwar routinemäßig gemacht, es werden aber Chemikalien benötigt, die man entweder nicht zu Hause stehen haben will (konzentrierte Schwefelsäure) oder weder zu Hause stehen haben darf noch will (konzentrierte Salpetersäure). Wenn man mit derartigen Säuren unter Zufuhr von Wärme ein Loch in das Kunststoffgehäuse ätzt, kann man den Chip nicht nur sehen, er funktioniert sogar noch! Total praktisch für’s Reverse-Engineering ;-).

Wenn man aber nur mal einen Eindruck davon haben will, wie groß der Chip eigentlich im Vergleich zum Gehäuse ist, geht es auch einfacher: Man sägt den IC einfach auf. Im folgenden habe ich zwei Schnitte gemacht, so daß man sowohl die Chipfläche als auch die Höhe erkennen kann.

Im linken Schnitt erkennt man den kupfernen ↥Lead-Frame, im rechten Schnitt ist – silberfarben – der Siliziumchip zu sehen ist.

Ein Transistor: 2N2222

Der Nächste Kandidat auf dem Seziertisch ist ein Transistor. Wenn man hier einen (halbwegs) modernen Kleinsignaltransistor im TO-92-Gehäuse nimmt, stößt man auf die gleichen Probleme wie bei einem IC: Man bekommt das Gehäuse nicht ordentlich aufgelöst. Dummerweise ist ein Transistor so klein, daß man ihn beim Aufsägen nicht notwendigerweise auch findet. Vielleicht sägt man ihn auch gerade weg.

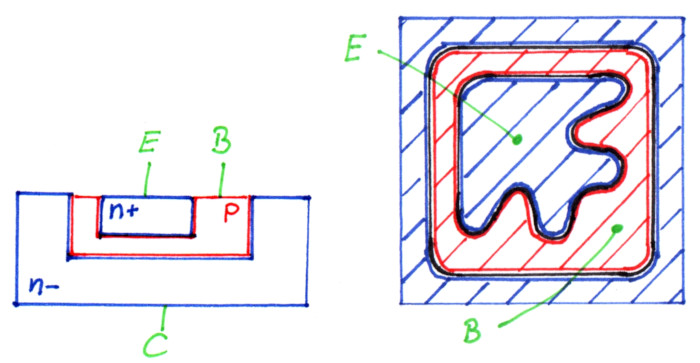

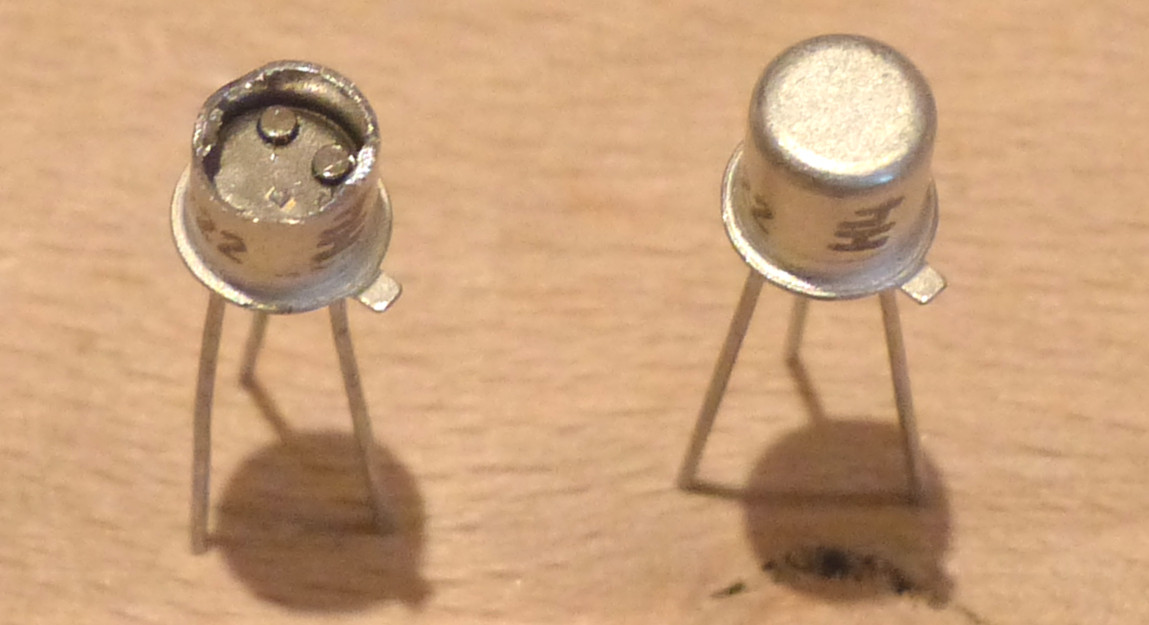

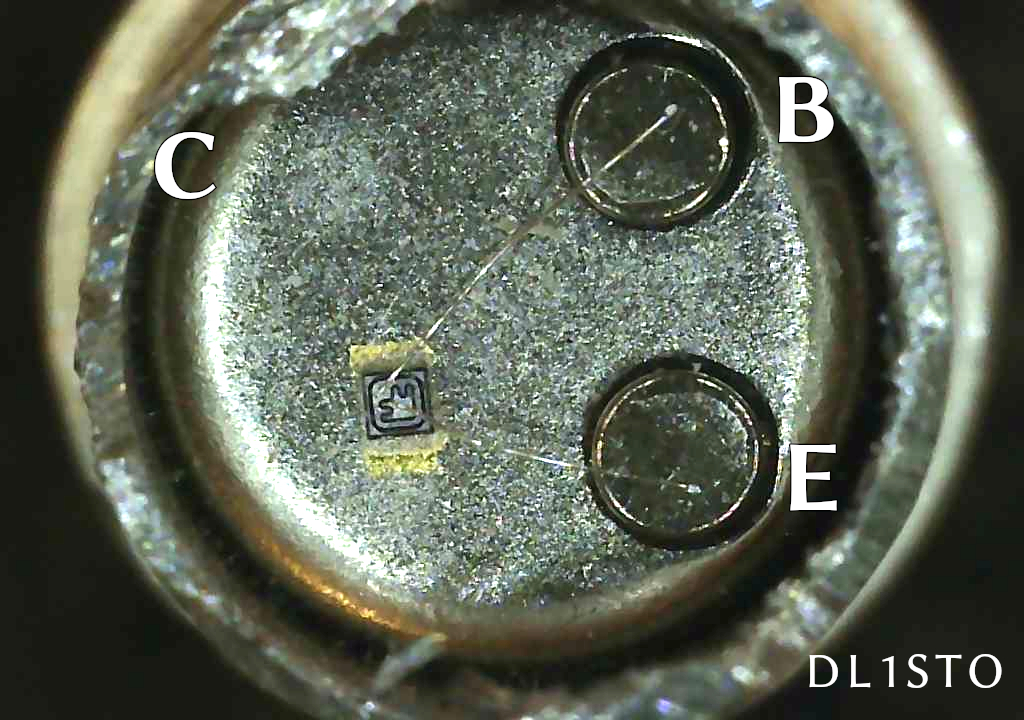

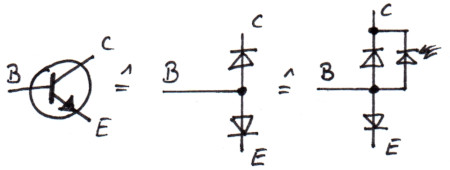

Glücklicherweise werden Transistoren auch heute noch im nicht mehr ganz modernen TO-18-Gehäuse angeboten. Diese Metallgehäuse sind innen hohl, so daß man sie nur aufzusägen braucht, und schon erhält man eine schöne Aussicht auf den Transistor. Für meinen Versuch habe ich einen 2N2222 gewählt, der, ähnlich wie der auch sehr bekannte BC547, ein Epitaxial-Planar-Transistor ist. Er besteht aus einem n-Substrat als Kollektor, in das eine p-Wanne als Basis und wieder ein n-Bereich als Emitter eingebracht werden (siehe Skizze unten links). Der Chip ist im Gehäuse auf dem Metallboden befestigt, und daraus folgt, daß das Gehäuse solcher Transistoren immer mit dem Kollektor verbunden ist.

Unten ist nun der Transistor, ein 2N2222, zu sehen, rechts im Originalzustand und links geöffnet. Man erkennt die Durchführungen der Beinchen für Emitter und Basis. Der Chip und die Bondingdrähte sind so gerade noch zu erkennen.

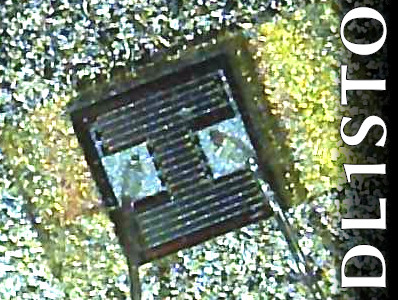

Um den Chip noch genauer begutachten zu können, habe ich ihn mit einer Mikroskopkamera photographiert. Der Chip mit seiner Struktur und die Bondingdrähte sind gut zu erkennen.

Die Flächen für Emitter, Basis und – ganz am Rand – Kollektor sind durch dunkle Linien voneinander getrennt. Die Zuordnung ist auch oben in der Skizze der Aufsicht dargestellt.

2N2222 als Phototransistor

Im Prinzip kann jeder PN-Übergang alles, was PN-Übergänge halt so können. Dazu gehört auch der innere Photoeffekt. Demzufolge sollte es im Prinzip möglich sein, jeden Transistor als Phototransistor zu benutzen.

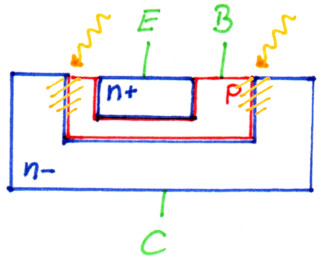

Das Funktionsprinzip des Phototransistors ist folgendes: Die Basis-Kollektor-Diode wird im normalen Betrieb in Sperrichtung betrieben. An der Oberfläche des Transistorchips kann man diesen PN-Übergang beleuchten. Dadurch entstehen Elektornen-Loch-Paare in der Sperrschicht, und es fließt ein Strom. Die Skizze und die Ersatzschaltbilder unten zeigen, daß der Kollektor-Basis-Strecke praktisch eine Photodiode parallelgeschaltet ist. Der Strom dieser Photodiode kommt in der Basis an und fließt zum Emitter ab. Dadurch wird der Transistor ausgesteuert, und es fließe ein großer Kollektor-Emitter-Strom.

Bei einem richtigen Phototransistor wird man sich nun bemühen, eine große lichtempfindliche Fläche am Basis-Kollektor-Übergang zur Verfügung zu stellen. Den Anspruch hatte man beim 2N2222 natürlich nicht. Dennoch funktioniert er ziemlich gut als Phototransistor, wie das folgende Video zeigt.

2N2222 als Phototransistor

Symmetrischer JFET

Von vielen einfachen Sperrschicht-FETs (JFET) heißt es ja, sie seien symmetrisch, so daß Source und Drain gegeneinander vertauscht werden können. Der einfache Aufbau aus dem Lehrbuch legt das ja auch durchaus nahe. Nun ist es leider so, daß die beiden üblichen Verdächtigen, der BF245 und der BF256, beide im TO-92-Gehäuse hergestellt werden. Und das läßt sich ja so einfach nicht öffnen.

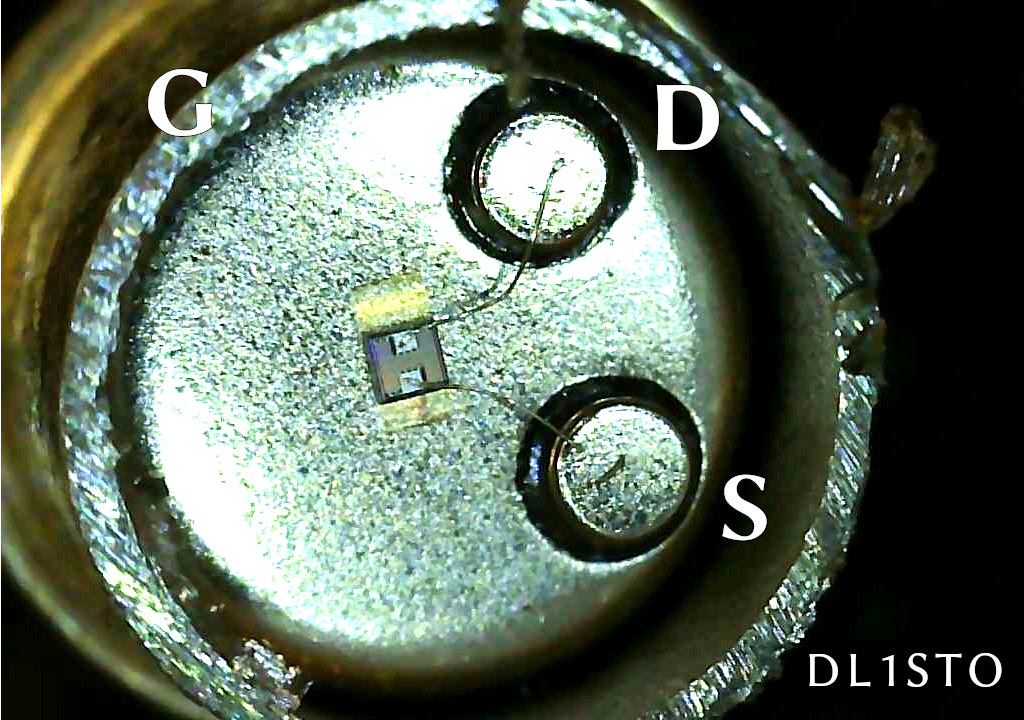

Nach ein wenig Recherche bin ich auf den 2N4392 gestoßen. Auch wenn ich es noch in keinem Datenblatt erwähnt gefunden habe, so findet sich ein entsprechender Hinweis doch in der ↥Anleitung zu einem Laborpraktikum der Berkeley University of California (Problem 4.5): Es handelt sich um einen symmetrischen Sperrschicht-FET. Glücklicherweise habe ich noch ein Exemplar bei Reichelt ergattern können. Mittlerweile scheint er da ausverkauft zu sein. Da der 2N4392 in einem TO-18-Gehäuse geliefert wird, läßt er sich entsprechend einfach öffnen.

Der Transistor ist in der Mitte des Gehäuses auf den Gehäuseboden geklebt, wodurch er direkt mit dem Gate-Beinchen verbunden ist. Die eigentliche Transistorstruktur ist im Bild senkrecht angeordnet: Die beiden silbrig glänzenden Flächen auf dem Chip sind Source und Drain und über Bonding-Drähte mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden. Die dunklere, H-förmige Struktur müßte Teil des Gates sein. Der N-Kanal läuft senkrecht vom Source- zum Drain-Anschluß unter dem Querbalken des Hs hindurch. Das H selbst sollte dann, genau wie die Unterseite des Chips, Gate-Potential führen und entsprechend P-dotiert sein.

Bei weiterer Vergrößerung kann man auch eine mäanderförmige Struktur erkennen, mit der das Gate kontaktiert ist.

Folienkondensator

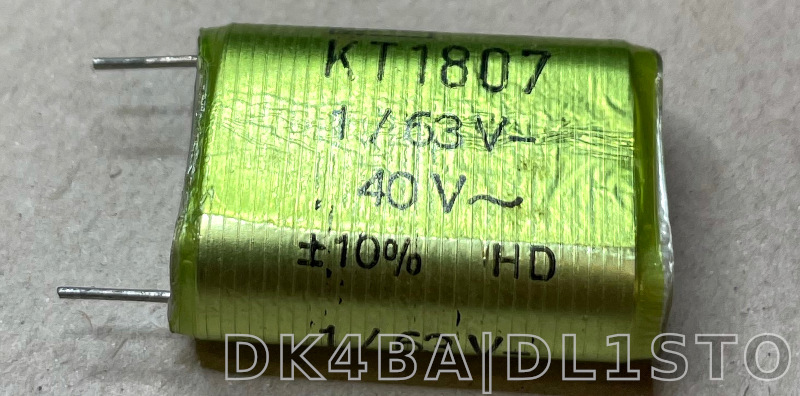

Durch jugendlichen Leichtsinn bin ich in die Situation geraten, eine größere Menge elektrischer Bauteile zu sortieren — was ich zum Glück nicht ganz alleine machen muß. Uns so kam in der illusteren Runde die Frage auf, wie denn so ein Folienkondensator von innen aussieht. Genug Anschauungsmaterial war ja vorhanden, und so haben wir uns folgendes Exemplar mal näher angesehen.

Zuersteinmal wurde vorsichtig die äußerste Folie mit der Beschriftung entfernt. Auf dem Photo kann man außerdem erkennen, daß die Kontakte eher mittig im Kondensator angebracht sind. Der Strom fließt also teilweise mit, teilweise gegen den Uhrzeigersinn. So wird die Induktivität des Wickels wenigstens ein wenig kompensiert, so daß die Resonanzfrequenz des Kondensators etwas steigt.

Beim Abwickeln kann man schön die Schichtung erkennen. Der Kondensator besteht aus den vier Schichten Kunststoff—Metall—Kunststoff—Metall.

Am Ende dieser vierlagigen Wicklung stehen die beiden Kunststofffolien etwas über die Metallfolien hinaus. So wird verhindert, daß sich die Metallfolien berühren können.

Um die Länge der Wicklung in voller Schönheit genießen zu können, ist sie hier auf dem Boden ausgelegt. Die Zahlen geben die Länge in Metern an.

Zuletzt wollen wir natürlich wissen, ob die Geometrie des Kondensators zur Kapazitätsangabe paßt. Die Fläche der Kondensatorplatten ist schnell berechnet: A = 5 m × 20 mm. Die Dicke der Kunststofffolie ist nur schwer zu schätzen, da sie wirklich sehr dünn ist. Die fünffach gefaltete Folie, also 32 Schichten, sind in der Schieblehre so etwa 0,2 mm dick. Als Dicke ergibt sich also d = 0,2 mm / 32. Die nächste spannende Frage ist die nach dem Material der Folie. Der Aufdruck „KT“ weist auf PET als Dielektrikum hin; das hat eine relative Dielektrizitätszahl von εr = 3,3. Zuletzt müssen wir beachten, daß durch das Aufwickeln des Kondensators beide Seiten der Platten (also Metallfolien) als Kondensator wirken. Somit ergibt sich die Kapazität zu C = 2 · ε0 · εr · A / d · 32 = 934 nF. Das ist für die groben Schätzungen, die dieser Rechnung zugrunde liegen, ein wirklich guter Wert.

Dioden

Das Schöne an vielen Kleinsignaldioden ist, daß sie auch heute noch in ein Glasgehäuse eingebaut werden. Dadurch erübrigt sich das Öffnen — es reicht, ein gutes Bild mit der Mikroskopkamera zu machen, um etwas über den Aufbau zu erfahren.

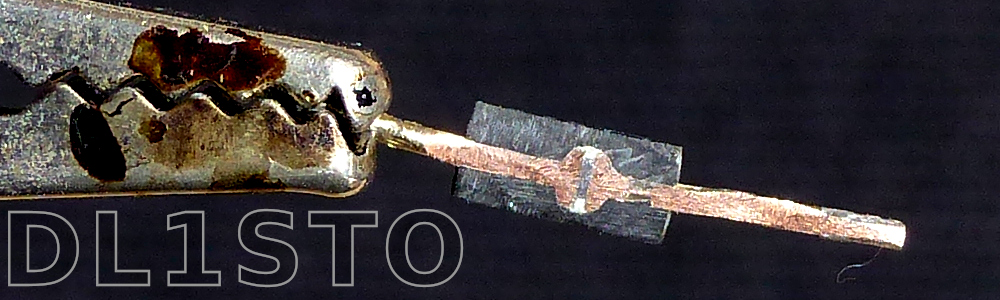

Der erste Kandidat des heutigen Tages ist eine Germanium-Spitzendiode vom Typ AA112. Der Name „Spitzendiode“ rührt nicht etwa daher, daß diese Dioden so spitze sind (obwohl sie das, zumindest in einigen Parametern, durchaus sind), sondern daher, daß die Sperrschicht durch eine auf den Halbleiterkristall aufgesetzte Metallspitze entsteht. Damit ist die Spitzendiode der industriell gefertigte Nachfolger des berühmt-berüchtigten Kristalldetektors. Im folgenden Bild ist die AA112 in Seitenansicht gezeigt. Vom eher klobigen Anodendraht, der in das Gehäuse geführt ist, geht ein feiner, dem Datenblatt zufolge goldener, S-förmig gebogener Draht aus, der in einer Spitze mündet. Die Spitze drückt auf den Germanium-Kristall. Der Kristall ist auf dem kathodenseitigen Draht befestigt, der auf der anderen Seite durch das Gehäuse geführt ist.

Im folgenden Bild ist noch einmal deutlich der Punkt zu erkennen, wo der Draht auf dem Germanium-Kristall aufsetzt. Im Vergleich dazu ist die eigentliche Sperrschicht, die ja nur in der unmittelbaren Umgebung der Metallspitze entsteht, also wirklich klein. Aus diesem Grund ist die Kapazität einer Spitzendiode im Vergleich zu anderen Bauformen besonders klein. Spitzendioden können daher bis in den GHz-Bereich eingesetzt werden.

Zum Vergleich wollen wir uns eine moderne Silizium-Diode ansehen, nämlich eine 1N4148. Auch hier ist im Glaskörper der von außen eingeführte Anschlußdraht aus Kupfer zu erkennen (hier im Beispiel unter der „4“ auf dem Gehäuse). Zwischen den beiden Kupferdrähten ist der Silizium-Kristall mit dem eindotierten PN-Übergang als silberne Pille zu erkennen. Es ist klar, daß sich hier eine viel größere Kapazität bildet, weswegen die Diode für nicht ganz so große Frequenzen geeignet ist.

Überlegung: Die Schaltzeit wird mit 4 ns angegeben; auch wenn das nicht 1:1 auf das Kleinsignalmodell zu übertragen ist, würde ich mit einer Anwendbarkeit bis einige hundert MHz rechnen.

Dioden für größere Ströme haben kein Glasgehäuse, sondern ein Gehäuse aus dem üblichen schwarzen Kunststoff. Als Beispiel soll die Gleichrichterdiode 1N4003 dienen, von denen ich eine handvoll in der Bastelkiste habe.

Um einen Blick auf den Aufbau werfen zu können, ist das halbe Gehäuse weggeschliffen worden. Im Bild unten ist die Kathode, anders als im Bild oben, auf der linken Seite. Man erkennt deutlich den silbrigen Siliziumkristall, der zwischen den Kupferdrähten gehalten wird. Drumherum ist noch eine hellere Masse zu sehen, die dem Schutz und der mechanischen Stabilität dienen mag.

Ärgerlicherweise funktioniert die halbierte Diode nicht mehr richtig. Die Vorwärtsspannung ist auf etwa 0,3 V zusammengebrochen, und auch in Sperrichtung mißt der Diodentester noch gut 1 V. Offensichtlich ist die Sperrschicht beim Schleifen doch zu sehr verunreinigt worden.

Schwingquarz

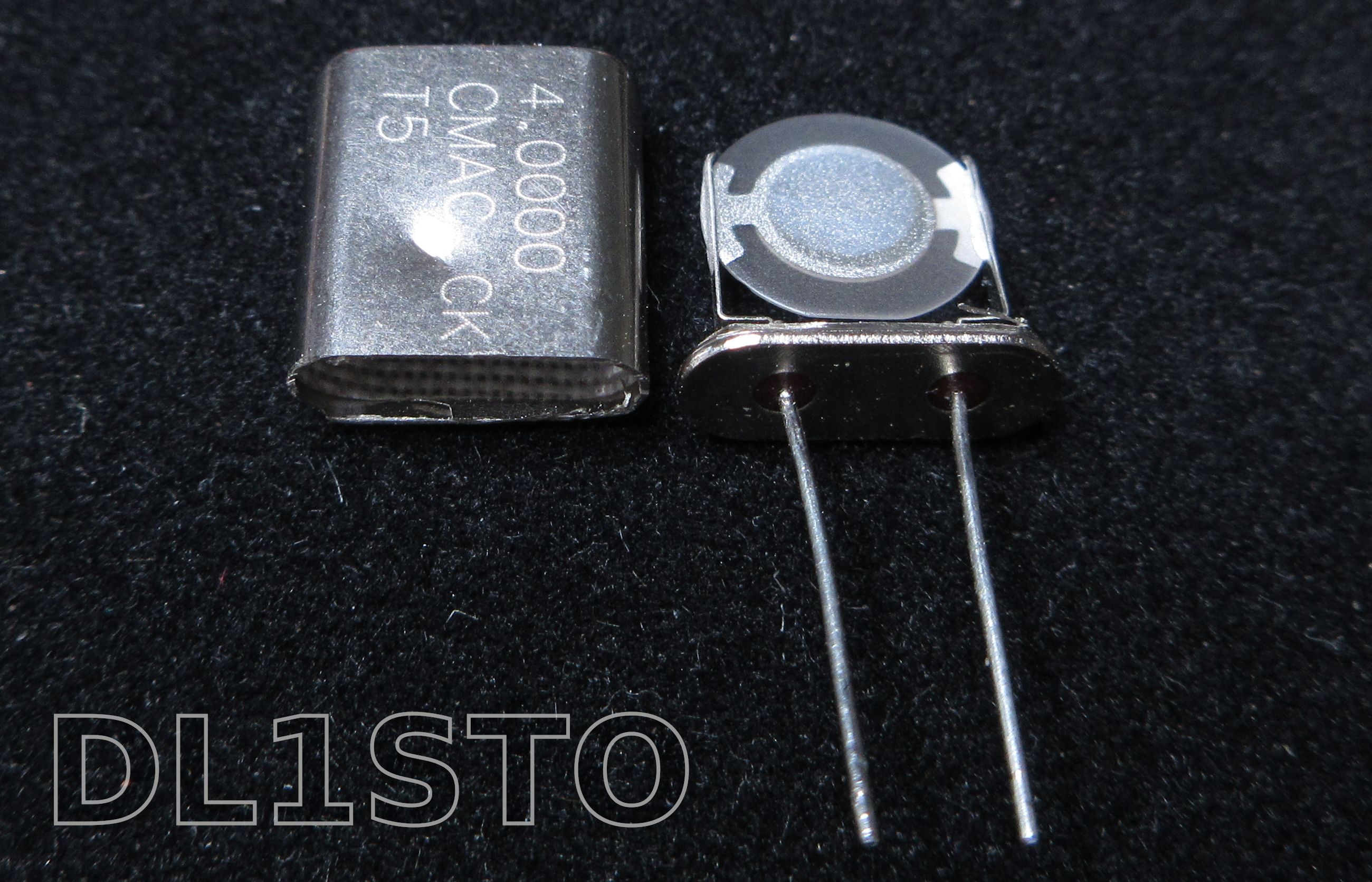

In der Theorie ist ein Schwingquarz nur ein Plättchen Quarz, das auf beiden Seiten elektrisch kontaktiert ist um dann in eine Schaltung eingesetzt werden zu können. So jedenfalls suggeriert es das Schaltbild. Um uns ein reales Bild von der Situation machen zu können, habe ich einen Schwingquarz aus seinem Metallgehäuse befreit.

Das folgende Bild zeigt das Bauteil vor dem Eingriff. Das Gehäuse hat schon eine ordentliche Macke. Das hat es mir leicht gemacht, den Quarz zu opfern.

Nach dem Öffnen erkennt man eine Quarzscheibe, die auf beiden Seiten metallisch kontaktiert ist. Auf der Vorderseite ist der Metallkontakt nach links bis zum Rand geführt, auf der Rücksteit nach rechts. Dort, wo die Kontaktfläche an den Rand stößt, ist der Quarz an metallernen Halte- und Kontaktstiften befestigt, die auf die beiden Anschlußbeinchen führen. Die beiden folgenden Bilder zeigen den Quarz aus verschiedenen Perspektiven.

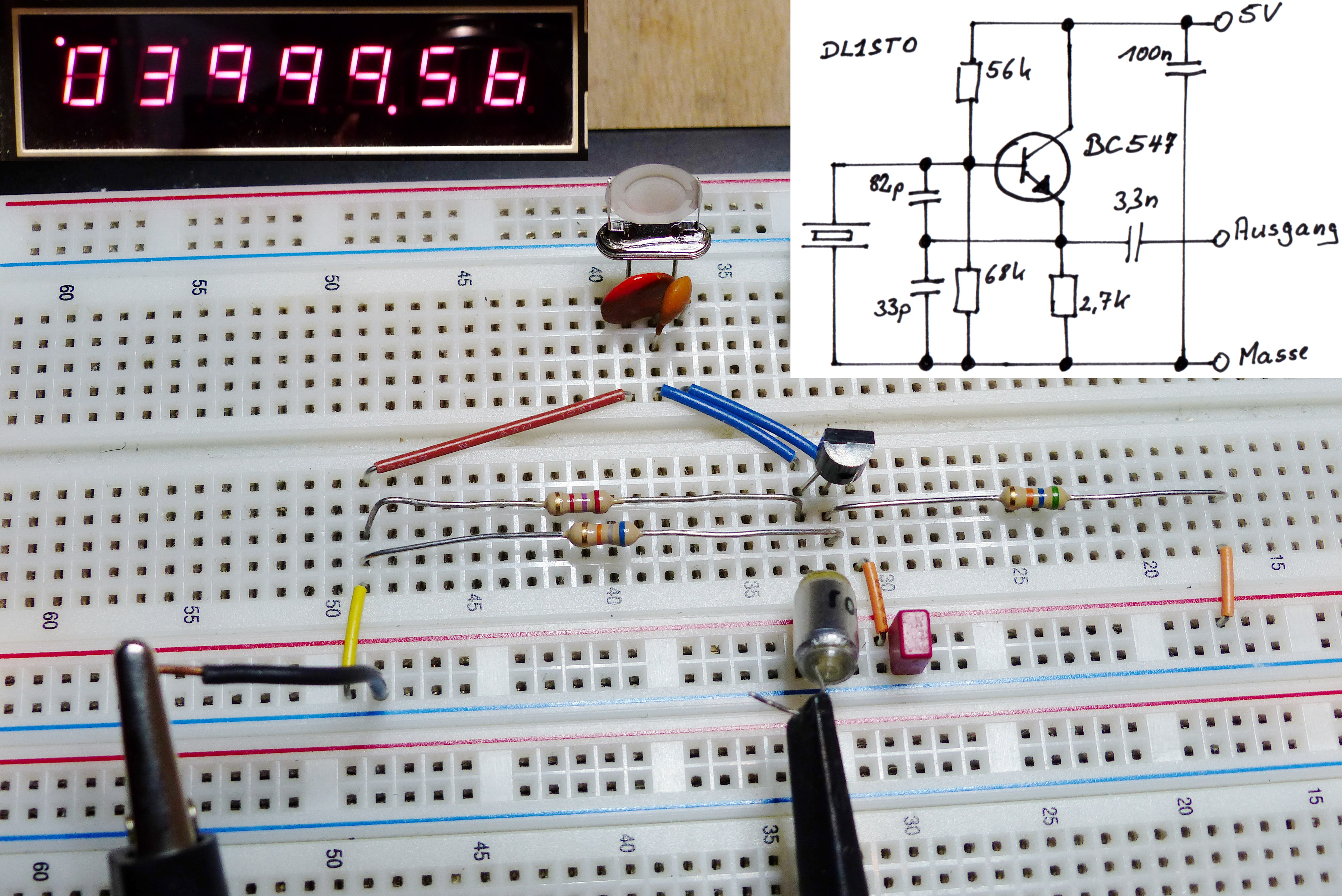

Bleibt nur noch zu prüfen, ob der Quarz nach dem Öffnen auch noch funktioniert. Eine schnell aufgebaute Testschaltung zeigt: ja, er funktioniert. Auch die Frequenz stimmt.